La genesi della questione israelo-palestinese: la storia di quello che racconta la storia

Il conflitto attuale tra Hamas e Israele ha riportato al centro del dibattito internazionale la questione israelo-palestinese, rinnovando l’attenzione sulle ferite aperte e sulle profonde sfide che rendono difficile trovare una soluzione che soddisfi i sogni e le necessità di entrambi i popoli.

Le radici storiche di questa crisi affondano in un intreccio complesso di eventi, speranze e rivendicazioni, legato a quella Terra Promessa che, un tempo, faceva parte del vasto mosaico dell’Impero Ottomano.

La Palestina ottomana era una società articolata e multiforme, caratterizzata da una notevole diversità etnica e religiosa. La popolazione era per lo più composta da comunità arabe musulmane, con minoranze cristiane ed ebraiche, che coesistevano all’interno di un equilibrio sociale fragile. L’economia si fondava prevalentemente sull’agricoltura tradizionale, orientata alla sussistenza, e i villaggi rurali dominavano il paesaggio, dove la terra rappresentava il cuore della vita economica e culturale. Tuttavia, i sistemi agricoli erano spesso obsoleti e vulnerabili alle fluttuazioni climatiche e alle pressioni fiscali dell’amministrazione ottomana.

Questa realtà, seppur apparentemente statica, era in lenta trasformazione, un cambiamento che subì un’accelerazione con l’arrivo delle prime migrazioni ebraiche. I movimenti sionisti, conosciuti come Aliyah (‘salita’ o ‘ascesa’ verso la Terra Santa), cominciarono a manifestarsi verso la fine del XIX secolo, portando in Palestina ebrei provenienti principalmente dall’Europa orientale, spinti dalla crescente necessità di fuggire dalle persecuzioni antisemite.

I primi insediamenti si svilupparono pacificamente attraverso l’acquisto di terre, spesso da proprietari terrieri assenti che vivevano in altre città o regioni dell’Impero Ottomano. Tali appezzamenti, talvolta marginali e poco produttivi, divennero il nucleo delle prime colonie ebraiche, segnando l’inizio di un cambiamento che avrebbe avuto profonde ripercussioni sulla regione.

Gli storici sono soliti indicare il 29 agosto 1897 come l’origine della questione israelo-palestinese, data in cui si tenne a Basilea il Primo Congresso Sionista, un evento cruciale nella storia del popolo ebraico. Organizzato da Theodor Herzl, il giornalista e intellettuale austriaco considerato il padre del moderno movimento sionista, il congresso tracciò le linee fondamentali del sogno millenario del ritorno a Sion. Vi parteciparono circa 200 delegati da diversi paesi, uniti nell’intento di definire una strategia comune per il futuro degli ebrei. Durante i lavori, furono fissati obiettivi chiave, come la creazione di una ‘casa nazionale’ per il popolo ebraico in Palestina (senza menzionare esplicitamente la creazione di uno Stato), la promozione dell’immigrazione ebraica verso la Palestina e il sostegno a progetti che favorissero gli insediamenti, come il Fondo Nazionale Ebraico, destinato a finanziare l’acquisto di terre.

Le parole di Herzl, incise nel suo diario all’indomani del congresso, “A Basilea ho fondato lo Stato ebraico”, rappresentano una dichiarazione di straordinaria importanza storica e simbolica. Non si tratta solo dell’espressione di un’intuizione o di un desiderio, ma di un momento decisivo che ha ridefinito il destino del popolo ebraico. Essa segna una vera e propria svolta: dal passivismo all’azione, dall’attesa messianica alla costruzione concreta di un futuro autonomo, e dalla visione della comunità ebraica come soggetto subordinato alle circostanze storiche alla consapevolezza di un popolo capace di plasmare il proprio destino attraverso un progetto politico ambizioso e consapevole. Per secoli, le comunità ebraiche avevano accettato la propria condizione di ‘popolo senza terra’, destinato a vivere in diaspora nell’attesa di una redenzione miracolosa, sperando nella venuta del Messia che avrebbe portato salvezza. Con il sionismo, questa prospettiva subì una trasformazione radicale. All’attesa subentrò la volontà di agire, utilizzando strumenti diplomatici, politici e istituzionali per rivendicare il diritto all’autodeterminazione.

Così, i leader sionisti cercarono l’appoggio del governo britannico, sottolineando il vantaggio strategico di avere un nuovo alleato per la protezione del Canale di Suez. I britannici, impegnati a cercare sostegni per il loro sforzo bellico, accolsero favorevolmente la proposta, segnando il primo passo concreto verso la realizzazione dell’idea di uno Stato ebraico.

Con la Dichiarazione di Balfour, emanata il 2 novembre 1917, il governo britannico ufficializzò il proprio impegno a sostenere la creazione di un “focolare nazionale ebraico” in Palestina, dichiarando:

“Il governo di Sua Maestà vede con favore la costituzione in Palestina di un focolare nazionale per il popolo ebraico, e si adopererà per facilitare il raggiungimento di questo scopo, essendo chiaro che nulla deve essere fatto che pregiudichi i diritti civili e religiosi delle comunità non ebraiche della Palestina, né i diritti e lo status politico degli ebrei nelle altre nazioni”.

Un documento storico che segnò una svolta cruciale per il movimento sionista, spianando la strada a una futura presenza politica ebraica nella regione. Sebbene riconoscesse ufficialmente le aspirazioni del popolo ebraico, il testo rifletteva la complessità e le tensioni intrinseche nel progetto. Da un lato, sanciva un impegno concreto per la creazione del focolare nazionale; dall’altro, sottolineava l’importanza di rispettare i diritti delle comunità non ebraiche già presenti in Palestina, così come quelli degli ebrei che vivevano al di fuori di essa.

Questo fragile equilibrio avrebbe determinato il futuro di una regione che, a partire dalla fine della Prima Guerra Mondiale e dal crollo dell’Impero Ottomano, divenne teatro di profondi cambiamenti politici e sociali.

Nel 1920, la Gran Bretagna ottenne dalla Società delle Nazioni il mandato per amministrare il territorio (Mandato Britannico per la Palestina, 1923-1948), assumendosi una duplice missione: da un lato, promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio; dall’altro, mantenere un delicato equilibrio tra gli interessi della comunità araba autoctona e le aspirazioni del movimento sionista.

Tuttavia, le contraddizioni insite nel Mandato portarono a quello che sarebbe stato definito il “duplice obbligo” della Gran Bretagna, sia verso l’Organizzazione Sionista sia verso gli arabi palestinesi, trasformando la Palestina storica in una terra di aspirazioni contrapposte. Da un lato, il movimento sionista vedeva nell’amministrazione britannica una concreta opportunità per realizzare il tanto desiderato ‘ritorno’ e costruire un focolare nazionale. Dall’altro, la popolazione araba palestinese percepiva il Mandato come l’inizio di un futuro segnato da espropriazioni, marginalizzazione e perdita della propria terra e identità.

Una contrapposizione di visioni e interessi che gettò le basi per un conflitto sempre più acceso, in cui il tentativo britannico di mediare tra le parti si rivelò spesso inefficace, alimentando tensioni che avrebbero segnato indelebilmente la storia della regione. La Grande Rivolta Araba del 1936-1939, scaturita dall’opposizione al dominio britannico e all’immigrazione sionista, segnò una fase cruciale nella storia del conflitto. Il fallimento della Commissione Peel del 1937, istituita per indagare sulle cause della rivolta e proporre una soluzione a due stati, rivelò l’incapacità della Gran Bretagna di trovare una soluzione efficace.

Con il Libro Bianco del 1939, la Gran Bretagna cercò di mediare tra le parti proponendo di limitare i flussi migratori ebraici e di lavorare verso la creazione di uno stato palestinese indipendente. Tuttavia, questa soluzione si rivelò insoddisfacente per entrambe le comunità: gli ebrei, in fuga dalle persecuzioni naziste, si trovarono con possibilità limitate di trovare rifugio in Palestina, mentre gli arabi palestinesi considerarono il piano tardivo e inadeguato rispetto alle loro legittime rivendicazioni politiche e territoriali.

Questi eventi evidenziarono il crescente riconoscimento internazionale delle difficoltà di convivenza tra le due comunità e la complessità della questione territoriale. La Grande Rivolta, le proposte di spartizione e l’ambivalenza delle politiche britanniche segnarono un punto di non ritorno. Nel 1947, ormai incapace di gestire la crisi e le crescenti tensioni, la Gran Bretagna restituì il mandato alle Nazioni Unite, l’organismo nato dalle ceneri della Società delle Nazioni.

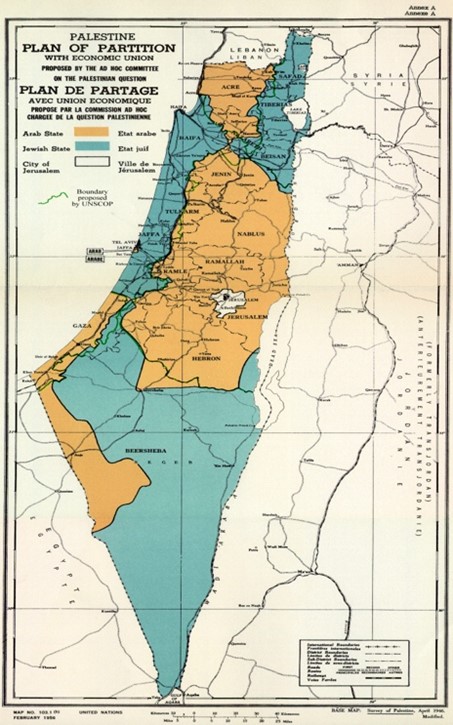

Il 29 novembre dello stesso anno, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò la Risoluzione 181 che sancì la spartizione della Palestina. I principali punti includevano la creazione di due stati indipendenti: uno stato israeliano, che avrebbe ricevuto il 55% della Palestina del Mandato, con una popolazione di circa 600.000 abitanti; uno stato palestinese che, privo di continuità territoriale, con Gaza e la Cisgiordania separate, avrebbe ottenuto il 45% del territorio, con una popolazione di circa 1 milione di abitanti; un territorio, che includeva Gerusalemme e Betlemme, posto sotto un regime internazionale speciale, amministrato direttamente dall’ONU, al fine di garantire la protezione dei luoghi santi (Fig. 1).

La Risoluzione non si limitava a delineare i confini territoriali, ma includeva anche disposizioni per una cooperazione economica tra i due stati proposti. In particolare, il piano prevedeva un’ unione economica: i due stati avrebbero dovuto collaborare in ambiti strategici, come la gestione delle risorse idriche, le infrastrutture di trasporto, e il commercio. L’obiettivo era garantire la stabilità economica e uno sviluppo equilibrato nella regione; l’accesso reciproco: i due stati avrebbero dovuto garantire libertà di transito per persone e beni, specialmente per le aree interdipendenti; la gestione condivisa: le risorse naturali, come l’acqua (fondamentale in una regione arida), sarebbero state soggette a una gestione coordinata per prevenire conflitti e squilibri economici.

La proposta venne accolta con favore dal movimento sionista, che vide nella creazione di uno stato ebraico la realizzazione delle proprie aspirazioni nazionali, ma non soddisfò le richieste del mondo arabo, che percepì la spartizione come ingiusta, dal momento che il territorio assegnato agli ebrei era proporzionalmente maggiore rispetto alla loro presenza demografica.

Quando la Gran Bretagna terminò il suo mandato il 14 maggio 1948, il leader sionista David Ben-Gurion proclamò unilateralmente la nascita dello Stato di Israele, evento che inaugurò una memoria storica profondamente divisiva.

Per gli ebrei, la fondazione di Israele rappresenta il compimento di un’aspirazione millenaria che segna la fine dell’esilio e il ritorno alla Terra Promessa, un rifugio sicuro e una patria nazionale conquistata dopo secoli di persecuzioni, culminati nella tragedia della Shoah. Questo momento di rinascita è celebrato come Yom Ha’atzmaut (Giorno dell’Indipendenza), una giornata di orgoglio nazionale che simboleggia il trionfo e la resilienza del popolo ebraico.

Per i palestinesi, lo stesso evento è ricordato come la Nakba (in arabo, ‘catastrofe’), un termine che racchiude il trauma collettivo dell’esodo forzato di centinaia di migliaia di arabi palestinesi, la perdita delle loro terre e la distruzione di intere comunità. La Nakba rappresenta una ferita ancora aperta, un simbolo di perdita della patria e di umiliazione nazionale. Ogni anno, i palestinesi commemorano questa giornata come un momento di lutto e riflessione sulla loro identità frammentata e sul destino irrisolto del loro popolo.

Queste due narrazioni, profondamente divergenti, incarnano visioni opposte della stessa data storica e continuano a influenzare la memoria collettiva e le percezioni reciproche dei due popoli, alimentando il conflitto israelo-palestinese.

La nascita dello Stato di Israele suscitò una reazione immediata da parte dei paesi arabi vicini, che respinsero il Piano di Partizione delle Nazioni Unite, ritenendo l’istituzione dello Stato ebraico un atto illegittimo e contrario ai loro interessi politici e territoriali.

Il conflitto esplose il giorno successivo alla dichiarazione d’indipendenza, quando gli eserciti di cinque paesi arabi — Egitto, Siria, Giordania, Libano e Iraq — insieme a forze irregolari palestinesi e arabe, attaccarono il neonato Stato di Israele, dando inizio a una guerra su vasta scala. La guerra, durata circa dieci mesi, si concluse con gli Accordi di armistizio del 1949, che stabilirono le linee di demarcazione conosciute come Linee Verdi. A seguito del conflitto, Israele ampliò significativamente il territorio rispetto a quanto assegnato dal Piano di Partizione delle Nazioni Unite, passando dal 55% al 78% della Palestina mandataria. Tra i territori conquistati vi erano la Galilea, gran parte della costa centrale e meridionale, e altre aree strategiche. I territori che avrebbero dovuto costituire lo Stato palestinese furono, invece, suddivisi tra la Giordania, che annesse la Cisgiordania e Gerusalemme Est, e l’Egitto, che prese il controllo della Striscia di Gaza (Fig. 2).

La sconfitta dei palestinesi non fu soltanto militare, ma anche politica. La redistribuzione territoriale, infatti, privò il popolo palestinese della possibilità di avere uno stato proprio, consolidando una condizione di esilio e dispersione che avrebbe continuato a alimentare il conflitto nei decenni successivi. Oltre 400 villaggi furono distrutti o spopolati, dando inizio a un esodo di massa: circa 750.000 palestinesi furono costretti a fuggire dalle loro terre e a rifugiarsi nei paesi arabi vicini.

Ma questa è solo una parte della storia.

L’idropolitica nel bacino del Giordano

Come ha efficacemente sottolineato Thomas L. Friedman nel New York Times (2018):

“…Se volete comprendere davvero la politica del Medio Oriente oggi, studiate arabo e persiano, ebraico e turco — ma soprattutto, studiate le scienze ambientali”.

Questa affermazione, apparentemente semplice, cela una profonda intuizione. La comprensione del Medio Oriente contemporaneo non può limitarsi alle complessità politiche e culturali. E’ necessario scavare più a fondo, esplorando anche i fattori naturali che plasmano la regione. Clima, ambiente e, soprattutto, acqua diventano variabili esplicative cruciali, spesso invisibili ma essenziali, per comprendere le dinamiche politiche e sociali della regione. E’, quindi, tra i meandri dei fiumi, nelle terre desertiche e nei bacini condivisi che si rivelano le vere logiche di un territorio conteso, all’interno del quale, parafrasando metaforicamente Adam Smith (1776), il celebre paradosso del diamante e dell’acqua sul valore delle risorse fallisce:

“Nulla è più utile dell’acqua, ma difficilmente con essa si comprerà qualcosa, difficilmente se ne può avere qualcosa in cambio. Un diamante, al contrario, ha difficilmente qualche valore d’uso, ma in cambio di esso si può ottenere una grandissima quantità di altri beni.”

Tuttavia, nel contesto arido mediorientale, l’acqua non è solo una risorsa economica essenziale, ma assume valenza strategica, trasformandosi in linfa vitale per l’analisi, e la geopolitica cede il passo all’ “idropolitica”.

Il termine “idropolitica” affonda le sue radici sulle sponde del Nilo negli anni ’70 del secolo scorso, quando il politologo americano John Waterbury (1979) analizzò le questioni internazionali legate ai progetti idraulici lungo il corso del fiume. Successivamente, il termine è stato adottato da altri studiosi delle risorse idriche per descrivere le complesse situazioni conflittuali scaturite da pressioni crescenti sulle limitate riserve d’acqua nelle regioni aride. In un certo senso, l’idropolitica ha ottenuto la sua consacrazione ufficiale proprio nel bacino del Giordano, nel corso della Conferenza di Pace svoltasi a Madrid nel 1991, dove la questione dell’acqua emerse come uno dei nodi cruciali delle trattative. Successivamente, nel 1993, il tema continuò a occupare un ruolo centrale nei difficili negoziati che si svolsero a tavoli separati.

L’idropolitica è diventata oggi un ambito di studio cruciale nel complesso scacchiere mediorientale, dove il controllo delle risorse idriche assume il ruolo di variabile fondamentale per interpretare tensioni e alleanze, crisi e opportunità. In tale contesto, l’acqua si configura come un’arma non convenzionale per perseguire obiettivi strategici e militari, mentre la gestione e il controllo della risorsa diventano strumenti di potere, capaci di influenzare gli equilibri geopolitici e determinare il destino di interi popoli e nazioni.

La dimensione strategica dell’acqua emerse già nel 1917. Quando fu resa pubblica la Dichiarazione di Balfour, il Presidente dell’Organizzazione sionista mondiale, Chaim Weizmann, inviò una lettera al Primo ministro britannico, David Lloyd George, nella quale affermava:

“…tutto l’avvenire economico della Palestina dipende dall’approvvigionamento idrico per l’irrigazione e la produzione di elettricità, il flusso idrico deve provenire essenzialmente dalle pendici del Monte Hermon, dalle sorgenti del Giordano e dal fiume Litani. Noi riteniamo essenziale che il confine Nord del futuro stato di Israele comprenda la valle del Litani su una distanza di circa 40 km e il fianco occidentale e meridionale del Monte Hermon”.

Weizmann chiedeva, dunque, che i confini del futuro Stato di Israele venissero determinati partendo da considerazioni di ordine idrico, spingendoli il più possibile verso i territori settentrionali del bacino del Giordano.

Tuttavia, la prima fase degli eventi storici disegnò una mappa idrografica profondamente diversa. Al momento della sua nascita, infatti, lo Stato ebraico non beneficiava di una posizione geografica particolarmente favorevole dal punto di vista idrico, poiché era il paese rivierasco più a valle di tutto il bacino. Per quanto riguardava le fonti idriche superficiali, Israele controllava solo uno dei tre rami iniziali dell’Alto Giordano, il Dan, mentre il Banias e l’Hasbani avevano origine nei paesi arabi prima di entrare nel suo territorio. Anche lo Yarmouk, il principale affluente del Giordano, si immetteva nel fiume solo dopo aver attraversato la Siria e segnato il confine tra Siria e Giordania (Fig. 3).

1948-67: acque superficiali. Fonte: UNEP/ GRID

Per quanto riguarda le risorse sotterranee, Israele aveva il controllo di una sezione dell’acquifero costiero, ma non della falda di montagna alimentata dalle precipitazioni che cadono in Cisgiordania per defluire solo successivamente, per effetto della pendenza, nel sottosuolo israeliano (Fig. 4).

1948-67: acque sotterranee. Fonte: Map no. 3652 United Nations, September 1991

Per queste ragioni, il controllo delle risorse idriche ha sempre rappresentato un obiettivo strategico per lo Stato ebraico, al punto tale che una parte significativa della letteratura scientifica attribuisce all’imperativo idrico la base, o la motivazione reale, della sua politica espansionistica.

A partire dagli anni ’50, il precario equilibrio tra domanda e offerta di acqua spinse i paesi dell’area a sviluppare le prime infrastrutture idrauliche su vasta scala basate sullo sfruttamento unilaterale delle risorse idriche regionali.

In Israele, le caratteristiche geo-climatiche, unite all’espansione demografica determinata dai flussi migratori e, soprattutto, al sogno sionista di ‘far fiorire il deserto’ portarono, nel 1951, al lancio di un ambizioso piano di diversione delle acque del Giordano. L’iniziativa prevedeva la costruzione del National Water Carrier (NWC), un lungo canale progettato per trasferire le acque del corso superiore del Giordano, lungo la costa mediterranea, fino al deserto del Negev. Questo progetto mirava a garantire l’approvvigionamento idrico indispensabile per sostenere lo sviluppo agricolo ed energetico per sostenere i flussi migratori di ebrei provenienti da tutto il mondo.

Anche in Giordania, l’improvviso incremento della popolazione legato all’arrivo massiccio dei rifugiati palestinesi, costretti a lasciare le proprie case durante la guerra arabo-israeliana del 1948, mise sotto forte pressione le già scarse risorse idriche del paese. Per affrontare questa crisi, nello stesso anno, il governo giordano avviò un ambizioso progetto idrico che prevedeva la costruzione di due dighe sul fiume Yarmouk per deviare le sue acque verso un canale artificiale, il Canale dell’East Ghor (oggi noto come Canale Abdullah), al fine di irrigare la sponda orientale della Valle del Giordano e creare le condizioni economiche necessarie per accogliere le ondate di profughi palestinesi espulsi dal territorio israeliano (Fig. 5).

Quando i due piani furono resi pubblici, suscitarono le proteste da parte delle rispettive controparti, portando le tensioni fino al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e spingendo gli Stati Uniti a intervenire. Il 16 ottobre 1953, il Presidente Eisenhower nominò l’idrologo americano Eric Johnston come ambasciatore speciale, incaricandolo di mitigare la controversia. L’obiettivo era elaborare un piano, una sorta di ‘Piano Marshall’ per i paesi del bacino, volto a ridurre le potenziali cause di conflitto e favorire la cooperazione e la stabilità economica all’interno della regione. Le principali questioni che il piano avrebbe dovuto affrontare riguardavano: l’elaborazione di un sistema di quote tra i paesi rivieraschi; l’opportunità di utilizzare o meno il lago di Tiberiade come bacino di stoccaggio transnazionale; la possibilità di trasferire parte del flusso idrico del Giordano al di fuori del bacino; l’inclusione delle acque del Litani, un fiume libanese, all’interno del sistema idrico del Giordano.

Dopo circa due anni di trattative, si arrivò alla versione definitiva del piano, noto come Piano Unificato o Johnston Plan. Sebbene le negoziazioni avessero portato all’accettazione del piano da parte dei comitati tecnici di Israele e della Lega Araba, entrambe le parti, al momento della firma, si rifiutarono di ratificarlo. Pur essendo considerato equo nel sistema di ripartizione delle risorse idriche, il piano venne rifiutato per ragioni tecniche, ma soprattutto politiche. Israele respinse la proposta poiché limitava le sue possibilità di sfruttare le acque del fiume Litani, che non era incluso nel piano di spartizione idrico, e non garantiva risorse sufficienti per sostenere i suoi ambiziosi progetti di sviluppo agricolo e industriale. Dall’altro lato, per la Lega Araba, l’adozione del piano avrebbe comportato un riconoscimento indiretto dello Stato di Israele, una posizione inaccettabile per i Paesi arabi.

Nonostante il fallimento, il Piano Johnston rimase un raro esempio di cooperazione multilaterale nella gestione delle risorse idriche in una regione altamente conflittuale. Esso costituì, inoltre, un riferimento tecnico significativo per i tentativi successivi di regolamentazione e condivisione delle risorse idriche nel Medio Oriente. Tuttavia, il suo insuccesso segnò la fine di qualsiasi speranza di cooperazione all’interno dell’area, decretando il ritorno ai progetti unilaterali di sfruttamento delle risorse idriche, con il completamento, nel corso degli ’60, delle due vie d’acqua nazionali: il NWC di Israele e il canale dell’East Ghor in Giordania.

Israele avviò la costruzione del NWC nel 1958, completandolo nel 1964. Tuttavia, il progetto fu reso pubblico solo un anno dopo l’inizio dei lavori, suscitando la reazione negativa degli Stati arabi. Questi ultimi sostenevano che la deviazione delle acque dal Lago Kinneret avrebbe aumentato la salinità del Basso Giordano, rendendolo inutilizzabile per lo sviluppo agricolo della Giordania. Inoltre, ritenevano che il progetto fosse in violazione delle norme di diritto internazionale, in quanto comportava il trasferimento delle acque del Giordano al di fuori del bacino idrografico prima che fossero soddisfatte le esigenze idriche di tutti i Paesi rivieraschi. In realtà, il principale timore degli Stati arabi riguardava le implicazioni strategiche del progetto: la deviazione delle acque avrebbe consentito a Israele di sviluppare l’area desertica del Negev, rafforzando così lo Stato ebraico non solo in termini economici, ma anche militari e demografici.

Come risposta al progetto israeliano del NWC, la Lega araba lanciò il Piano di diversione arabo che prevedeva la deviazione delle sorgenti del Giordano prima che le loro acque lambissero il territorio israeliano. In particolare, furono prese in considerazione due opzioni: la deviazione del fiume Hasbani verso il fiume Litani e del fiume Banias verso lo Yarmouk; la convogliazione delle acque di entrambi gli affluenti direttamente nello Yarmouk. Alla fine, venne scelta questa seconda alternativa. I Paesi arabi avviarono i lavori nel 1965, sperando di raggiungere un duplice obiettivo: aumentare la portata dei fiumi sfruttati principalmente dai Paesi arabi, e ridurre del 35% il flusso del Giordano da cui Israele traeva l’acqua per alimentare il proprio NWC. Questa prospettiva fu considerata inaccettabile dallo Stato ebraico, che percepì il progetto come una grave minaccia ai propri interessi strategici e alla sicurezza nazionale. Due mesi prima dello scoppio della Guerra del ‘67, reagì bombardando le infrastrutture iniziali del progetto.

La Guerra dei Sei Giorni e la vittoria di Israele portò con sé conquiste territoriali che trasformarono radicalmente la geografia politica e idrica della regione. Con l’acquisizione della penisola del Sinai, della Striscia di Gaza, delle alture del Golan, della Cisgiordania e di Gerusalemme Est, lo Stato ebraico triplicò la propria estensione territoriale. Ma il vero cambiamento rimaneva invisibile sulle mappe: Israele ridisegnò l’equilibrio idropolitico del Medio Oriente. Da quel momento, lo Stato ebraico si elevò ad attore dominante a monte del bacino del Giordano, estendendo il suo controllo tanto sulle acque superficiali quanto su quelle sotterranee. Con l’occupazione delle alture del Golan, conquistò il fiume Banyas, mentre l’unico affluente dell’alto Giordano a sfuggirgli rimaneva l’Hasbani. Sullo Yarmouk, il controllo raddoppiò, passando da 10 a 20 chilometri. Infine, la conquista di Gaza e della Cisgiordania non solo ampliò i confini, ma assicurò a Israele l’accesso alle preziose falde acquifere, ponendo sotto la sua influenza le riserve idriche sotterranee della regione. Questo nuovo ordine idropolitico rendeva impossibile qualsiasi progetto arabo di deviare gli affluenti del Giordano, garantendo a Israele la possibilità di massimizzare lo sfruttamento delle risorse idriche.

Sul fronte arabo, la Siria perse il controllo del fiume Banyas, uscendo così dal bacino superiore del Giordano. Tuttavia, fu la Giordania a subire le conseguenze più devastanti del conflitto. Il Regno hashemita dovette rinunciare alla Cisgiordania, che rappresentava circa un terzo dei suoi territori agricoli più fertili, e a Gerusalemme Est, un simbolo religioso di immenso valore e fulcro del settore turistico giordano. Allo stesso tempo, si trovò a dover accogliere 300.000 profughi palestinesi provenienti dai Territori occupati, in un paese che aveva già visto la sua popolazione triplicarsi rispetto al 1948.

La Giordania subì la nuova realtà geopolitica tentando di bilanciare un delicato trade-off tra una crescente domanda idrica, una minore dotazione di acqua, e la vicinanza di un vicino decisamente più potente sotto il profilo economico, politico e militare. La strategia adottata fu duplice e intrinsecamente ambivalente. Da un lato, la Giordania tentò di costruire un rapporto pragmatico e confidenziale con Israele, nella speranza di garantire un accesso equo alle risorse idriche condivise. Dall’altro lato, si sforzò di mantenere una posizione allineata con il resto del mondo arabo, storicamente contrario all’esistenza dello Stato di Israele, in modo da non compromettere la sua legittimità all’interno della regione. Il risultato fu una fragile ‘pax in bello’, una sorta di guerra silenziosa in cui entrambi i paesi riconoscevano, almeno formalmente, il diritto dell’altro a una porzione delle acque del bacino idrico. Tuttavia, i criteri di attribuzione delle rispettive quote rimanevano motivo di divergenza, alimentando tensioni sotterranee che si intrecciavano con le dinamiche geopolitiche e strategiche più ampie della regione. Fino a quando, nel 1994, venne stipulato il Trattato di Pace tra i due paesi. In base all’accordo, Israele accettava di trasferire alla Giordania 50 milioni di m3 di acqua proveniente dal NWC ogni anno; riconosceva alla Giordania il diritto ad utilizzare il 75% delle acque dello Yarmouk; entrambi gli Stati riconoscevano i diritti reciproci di valorizzazione delle risorse idriche esistenti attraverso la costruzione di nuove infrastrutture idrauliche a patto però di non ledere i diritti idrici altrui; concordavano a sostenersi l’un l’altro nei periodi di siccità. Inoltre, Israele si impegnava a fornire alla Giordania il know-how tecnologico necessario per sviluppare fonti idriche non convenzionali, come la produzione di acqua dissalata, contribuendo così alla sicurezza idrica giordana.

Molto diverso fu il rapporto che andava delineandosi tra israeliani e palestinesi, segnato da un profondo squilibrio di potere in cui lo Stato ebraico imponeva una politica idrica fortemente discriminatoria attraverso una fitta rete di restrizioni e ordinanze militari. Ai palestinesi venne proibito di scavare nuovi pozzi, aumentare la profondità di quelli esistenti o effettuare riparazioni e manutenzioni senza previa autorizzazione dell’autorità militare israeliana. Fu imposta l’installazione di contatori sui pozzi palestinesi per monitorare e limitare i consumi, accompagnata dall’espropriazione di terreni e pozzi abbandonati in seguito all’occupazione. In Cisgiordania e nella Striscia, Israele assunse il controllo diretto delle falde acquifere, mentre ai palestinesi fu di fatto precluso l’accesso al fiume Giordano, reso inaccessibile dalle restrizioni imposte sulle aree rivierasche, dichiarate zone militari.

Sebbene Israele abbia sempre motivato il rigore della sua politica idrica con la necessità di tutelare il fragile equilibrio idrico regionale, il risultato è stato l’instaurarsi di un sistema duale profondamente asimmetrico in termini di quote e tariffe idriche attribuite ai palestinesi e ai coloni israeliani nei Territori occupati, con ripercussioni devastanti sul sistema economico della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

Con lo scoppio della Prima Intifada, l’acqua divenne un’arma non convenzionale contro la contestazione palestinese, con sanzioni e interruzioni delle forniture idriche usate come strumenti punitivi, fino a quando, negli anni ’90, l’acqua trovò spazio nell’agenda ufficiale dei negoziati di pace del 1993 e del 1995. In particolare, negli Accordi di Oslo II venne firmato un Articolo specifico sull’acqua e sulle risorse idriche (Articolo 40, Annesso III), che definiva alcune linee guida importanti. Israele riconobbe, almeno in linea teorica, i diritti idrici del popolo palestinese, pur rimandando la definizione dettagliata di questi diritti ai negoziati futuri. Nonostante i tentativi fatti nell’ambito del processo di pace non si è mai raggiunto un accordo volto alla tutela e alla valorizzazione delle acque condivise. La causa di questo fallimento è da attribuire alla diversa percezione che le due popolazioni hanno degli obiettivi e delle misure da implementare per una gestione integrata dell’acqua a livello regionale.

Fin dall’inizio delle trattative, l’approccio israeliano per l’individuazione di una soluzione condivisa relativa alla questione idrica è stato caratterizzato da una scissione tra gli aspetti meramente tecnici e quelli politici. Nelle sessioni multilaterali e negli incontri bilaterali gli israeliani hanno sempre cercato di indirizzare il dialogo verso: l’incremento dell’offerta idrica attraverso la ricerca di fonti idriche alternative, in particolare la produzione di acqua non convenzionale come l’acqua dissalata e il recupero delle acque reflue; il miglioramento delle tecniche di risparmio della risorsa, soprattutto in agricoltura, come ad esempio la diffusione dell’irrigazione a goccia.

I palestinesi, al contrario, hanno sempre inquadrato il problema in una prospettiva prevalentemente politica, anteponendo il riconoscimento dei loro diritti idrici e il varo di un piano equo di spartizione a qualsiasi forma di cooperazione volta alla salvaguardia delle risorse. Per i palestinesi la crisi idrica è diretta conseguenza dell’occupazione da parte di Israele e delle politiche idriche discriminatorie attuate dallo Stato ebraico. Solo dopo una discussione risolutiva volta a porre fine all’occupazione e a stabilire il libero accesso alla terra, i palestinesi avrebbero discusso di un accordo su una possibile collaborazione per la gestione del bacino idrico condiviso.

La mancanza di una soluzione definitiva, aggravata dalla visita dell’allora leader del Likud, Ariel Sharon, al Monte del Tempio, interpretata dai palestinesi come un atto provocatorio, culminò, nel settembre del 2000, nello scoppio della Seconda Intifada. Questo nuovo ciclo di violenze segnò un ulteriore allontanamento dalle già flebili speranze di una pace duratura. In risposta, il parlamento israeliano approvò la costruzione di una barriera di separazione all’interno della Cisgiordania, ufficialmente giustificata come misura per proteggere i civili israeliani dagli attacchi terroristici palestinesi. Tuttavia, il tracciato della cosiddetta Security Fence, o Muro dell’Apartheid secondo la definizione palestinese, non segue la Linea Verde, ma penetra profondamente all’interno del territorio cisgiordano, incorporando terre fertili, pozzi, sorgenti e preziose falde acquifere palestinesi. Una scelta contestata e dichiarata illegale nel 2004 dalla Corte Internazionale di Giustizia de L’Aja, che sottolineò come la barriera rappresentasse una violazione del diritto internazionale e un ostacolo ulteriore verso una soluzione giusta e condivisa.

La questione idrica nel bacino del Giordano rappresenta una delle principali variabili esplicative della questione israelo-palestinese, in cui la gestione e il controllo della risorsa diventano il terreno su cui si giocano le battaglie politiche, sociali ed economiche. L’acqua è così la chiave di lettura di un conflitto che si protrae nel tempo, dove ogni movimento per il suo controllo e la sua distribuzione accresce tensioni e disuguaglianze, divenendo uno degli ostacoli principali alla pace e alla stabilità regionale.

La guerra dei dati

La disputa sulle risorse idriche tra Israele e Palestina non è solo un campo minato di sospetti e tensioni che riflette decenni di conflitto, occupazione e incertezze, ma anche una questione di numeri. In questo contesto, l’acqua diventa il simbolo di un mondo diviso, dove la verità appare frammentata e ognuno si aggrappa a dati e statistiche che spesso si scontrano. La mancanza di trasparenza e di dati condivisi sull’offerta e la domanda idrica è una delle barriere principali. Entrambe le parti detengono le proprie informazioni, ma la condivisione di documenti e relazioni è quasi impossibile. Israele ha accumulato fin dal 1948 rapporti dettagliati sulle risorse idriche regionali, ma l’accesso a tali dati è limitato, essendo considerato un elemento di sicurezza nazionale. Le informazioni riguardanti le falde acquifere condivise con la Cisgiordania, in particolare, sono costantemente coperte da segreti di stato e le richieste per accedere a questi dati devono passare attraverso le autorità militari e spesso vengono respinte. Di fronte a questa segretezza, gli studiosi palestinesi mettono in dubbio l’affidabilità della delle statistiche ufficiali israeliane, preferendo fare riferimento a rilevamenti propri, spesso imprecisi e basati su tecnologie obsoleti, piuttosto che accettare dati provenienti dal governo israeliano, visto come un riconoscimento implicito dell’occupatore. Questa divergenza tra i numeri israeliani e palestinesi è particolarmente evidente quando si discute sulla capacità idrica delle falde sotterranee e dei consumi idrici dei coloni israeliani in Cisgiordania e, fino al 2005, nella Striscia di Gaza.

Le cifre contrastanti contribuiscono a una visione distorta della realtà. Secondo i palestinesi, la distribuzione delle risorse idriche è profondamente iniqua: Israele sfrutta circa l’80% delle risorse provenienti dagli acquiferi montani, mentre lascia ai palestinesi, che contribuiscono per il 96% alla loro ricarica, solo un misero 20%. Gran parte della popolazione palestinese non ha accesso diretto alla rete idrica, soffre frequenti interruzioni e si vede costretta a comprare acqua dalla compagnia israeliana Mekorot, a prezzi significativamente più elevati rispetto a quelli che pagano gli israeliani. Questo squilibrio è riflesso nelle disuguaglianze nei consumi: il consumo idrico giornaliero pro capite dei palestinesi in Cisgiordania è di circa 73 litri al giorno, ben al di sotto della soglia minima di 100 litri raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), mentre quello degli israeliani è quattro volte superiore.

Israele, tuttavia, difende fermamente la propria posizione, ricordando che al momento della conquista della Cisgiordania nel 1967, la rete idrica palestinese era quasi inesistente. Solo 4 dei 708 città e villaggi palestinesi erano collegati a moderni sistemi di approvvigionamento idrico. Eppure, nel corso dei decenni successivi, questo numero è aumentato considerevolmente: nel 1994 erano 309 le città e i villaggi collegati ai sistemi di distribuzione, e nel 2010 il numero è salito a 641. Lo Stato ebraico sostiene che, grazie all’espansione della rete idrica, il consumo d’acqua palestinese nella Cisgiordania è raddoppiato tra il 1967 e il 1994 e rivendica di aver rispettato pienamente gli impegni presi nell’Accordo Provvisorio del 1995 (Oslo II) con l’Autorità Palestinese, come pure le disposizioni per un eventuale accordo permanente. Secondo la narrativa israeliana, oggi, nonostante le ingiustizie storiche, il consumo pro capite di acqua tra israeliani e palestinesi è sostanzialmente equivalente, e il consumo domestico palestinese addirittura supera i minimi raccomandati dall’OMS. Israele mette in luce questi progressi come un segno della propria buona volontà e del suo impegno per migliorare la situazione idrica nei territori palestinesi. Al contrario, sottolinea che mentre gli israeliani hanno garantito l’accesso all’acqua corrente per la maggior parte dei villaggi palestinesi, i palestinesi non hanno rispettato alcuni degli impegni concordati, come la costruzione degli impianti di trattamento delle acque reflue, e hanno realizzato pozzi e connessioni non autorizzate alle reti israeliane. In questo contesto, Israele considera le richieste palestinesi per una maggiore fornitura di acqua come prive di fondamento legale, poiché l’accordo idrico del 1995 rimane il riferimento internazionale e normativo principale.

In definitiva, mentre Israele mette in evidenza i propri progressi nell’ampliamento della rete idrica, i palestinesi sottolineano le persistenti disuguaglianze nell’accesso e nella distribuzione delle risorse.

In questo contesto di incertezza, l’unica sicurezza è che il sistema di gestione delle acque così come configurato dalla politica di occupazione, ha generato a una vera e propria corsa allo sfruttamento, relegando in secondo piano le priorità relative al risparmio idrico e alla tutela ambientale. I palestinesi spesso ricorrono a soluzioni illegali, come lo scavo di pozzi non autorizzati o la realizzazione di allacciamenti abusivi alla rete idrica israeliana, pratiche che aggravano ulteriormente la crisi. Nel frattempo, i divieti israeliani che limitano le opere di manutenzione delle infrastrutture idriche in Cisgiordania hanno portato a ingenti perdite, che possono arrivare fino al 50% dell’acqua distribuita.

La drammatica diminuzione dei livelli delle falde, il prosciugamento di pozzi e sorgenti e l’abbassamento vertiginoso del Mar Morto sono una chiara testimonianza dell’impasse che attraversa il cuore della contesa.

La questione idrica si rivela, dunque, una chiave di lettura imprescindibile, dove l’acqua, risorsa apparentemente nascosta ma al contempo visibile nel suo peso, diventa una delle variabili esplicative, capace di svelare le verità taciute e le ingiustizie ignorate.

In un contesto in cui i numeri si fanno spesso scudo e le parole si intrecciano in dispute non risolte, è proprio nella gestione delle acque condivise che si cela una delle dimensioni più profonde e scomode per decifrare le dinamiche di questo conflitto.

Già nel 1992, l’allora primo ministro israeliano Yitzhak Rabin avvertiva:

“Se risolviamo tutti i problemi del Medio Oriente, ma non quello della condivisione dell’acqua, la nostra regione esploderà. La pace non sarà possibile”.

Il peso strategico di queste parole si traduce inevitabilmente in una risposta implicita alla tanto auspicata soluzione ‘due popoli, due stati’. Un ritorno ai confini fissati sulla Linea Verde equivarrebbe per Israele a rinunciare alla sua posizione dominante nel bacino idrografico del Giordano. Tale scenario ridisegnerebbe la mappa idropolitica, riportando il paese alla situazione del periodo antecedente la guerra del 1967, con la conseguente perdita del controllo diretto delle sorgenti del Giordano e delle falde acquifere di montagna, risorse cruciali per l’approvvigionamento e la sicurezza idrica nazionale.

In un contesto in cui le trattative sembrano smarrirsi oltre le ‘Colonne d’Ercole’ della diplomazia, una soluzione condivisa tra le parti appare sempre più un miraggio lontano e inafferrabile, come mostrano le più recenti dinamiche del conflitto tra Hamas e Israele.

Quasi una conclusione

Chissà se, paradossalmente, ciò che la diplomazia non è riuscita a realizzare in oltre un secolo di sforzi, potrebbe essere illuminato da una luce diversa, quella dell’arte, capace di superare le divisioni attraverso il linguaggio universale della bellezza.

Nel 1884, durante i lavori di costruzione della chiesa ortodossa di San Giorgio, riemerse l’antica Mappa di Madaba, la più antica mappa illustrata della Terra Santa, sepolta per secoli in un angolo dimenticato di Giordania (Fig. 6).

Questo pavimento mosaico, risalente al VI secolo, trovava dimora lungo la storica Via dei Re, poi Via Nova Traiana, che univa Aqaba, sul Mar Rosso, a Damasco, tessendo un fiorente scambio commerciale tra Oriente e Occidente.

Unica testimonianza geografica originale dell’antichità, la mappa si erge come un frammento raro e prezioso di un mondo antico ormai svanito, la cui memoria è stata tramandata principalmente attraverso copie medievali. Datata dopo il 542 d.C., essa offre una visione del Medio Oriente al culmine della sua complessità storica, descrivendo un paesaggio che spazia dalle maestose montagne del Libano, toccando le antiche città fenicie di Tiro e Sidone, fino a raggiungere l’imponente corso del Nilo. Il suo sguardo abbraccia un territorio che si estende dal blu profondo del Mediterraneo alle sabbie del deserto orientale, catturando, con sorprendente precisione, la vastità e le interconnessioni di un mondo in transizione, dove civiltà e culture si mescolano in un intricato arazzo di storia. Lo stile, che adotta una prospettiva ‘a volo d’uccello’, mostra le città e i villaggi visti dall’alto, un espediente che suggerisce che la mappa fosse pensata per aiutare i pellegrini a orientarsi verso le loro destinazioni devozionali. Nonostante alcune imprecisioni, il mosaico è ancora oggi considerato un capolavoro cartografico, un antico Baedeker che guidava i visitatori nei luoghi sacri. Ognuna delle 150 località rappresentate è minuziosamente descritta attraverso miniature perfette delle città più importanti, a cominciare da Gerusalemme, l’Ἁγία Πόλις, la Città Santa, posta nel cuore del mosaico. Ma è tra i fiumi in piena, i mari generosi e le maestose montagne che il mosaico prende vita, colorandosi di simboli che evocano l’antica ricchezza naturale di questi luoghi. Le palme si ergono rigogliose, emblemi delle oasi di Gerico, dove la vita fiorisce nel deserto e la fauna tropicale trova un rifugio sicuro; i cespugli prosperano, segni tangibili della fertilità che i fiumi custodiscono. E poi i pesci, silenziosi viaggiatori, risalgono il fiume sacro, seguendo la corrente che li guida verso le salatissime ma invisibili acque del Mar Morto, un luogo che, nel sogno di chi lo osserva, appare ancora come un mare solcato da traghetti pensili, leggeri e aggraziati, che, secoli dopo, avrebbero potuto ispirare il genio di Leonardo.

C’era una volta un fiume, direbbe il pellegrino del nuovo millennio con gli occhi colmi di stupore, mentre scruta le immagini satellitari che immortalano il flusso fragile e disarticolato del Giordano. Oggi, la sua forza sembra dissolversi come sabbia tra le dita, e le acque che un tempo scorrevano incessanti verso il Mar Morto si sono ormai frammentate, perdendosi tra argini fragili e diramandosi in canali artificiali, incapaci di restituire la vita che un tempo generosamente elargivano. E così, ogni piega del terreno, ogni increspatura dell’acqua ci raccontano una geografia diversa, segnata dalla mano dell’uomo e dal mutare del clima, come le linee di un volto che il tempo ha scolpito, ma che conserva in sé il ricordo di ciò che fu. Eppure, ancora oggi, guardando le immagini dalla stessa prospettiva delle stelle, si può intravedere il respiro del fiume che continua a scorrere, seppur indebolito. Un fiume che porta con sé l’eco di antiche promesse e di speranze che, a dispetto del tempo e delle trasformazioni, non cessano di cercare la loro via.

Ha-Jarden, come il Giordano è chiamato nei testi sacri, ormai ridotto a un’ombra di sé stesso, diventa non solo simbolo di perdita, ma anche un monito. Forse proprio quelle tessere che narrano di un fiume un tempo fonte vitale per le popolazioni che abitavano le sue sponde, dovrebbero risvegliare una nuova consapevolezza. La crisi idrica, che ha acuito le tensioni tra israeliani e palestinesi, si è trasformata in una tragedia ecologica che abbraccia l’intera regione, mentre il Giordano continua a scorrere come un silenzioso testimone di una guerra che ha ignorato non solo la pace tra i popoli, ma anche il fragile respiro di una terra e delle sue acque.

Tuttavia, quelle acque potrebbero ancora trasformarsi in un simbolo di speranza, in un invito a superare le divisioni e unire le forze per risanare ciò che resta di quel legame tra natura e storia.

In un mondo sempre più segnato dalla scarsità d’acqua e dai disastri del riscaldamento globale, la sopravvivenza di tutti, al di là dei confini politici, dipende dalla nostra capacità di affrontare insieme il nemico comune. Perché, come ci avverte ancora una volta Friedman, in modo provocatorio ma decisamente incisivo (New York Times, 2022):

“Il cambiamento climatico distruggerà gli arabi e gli israeliani ben prima che riescano a distruggersi gli uni con gli altri”.